【実施期間】2015年10月3日(土)、25日(日)

【主催】損害保険ジャパン日本興亜株式会社、(公財)損保ジャパン日本興亜環境財団JEEF

※CSOラーニング制度

(公財)損保ジャパン日本興亜環境財団が大学生・大学院生を8ヶ月間環境分野の

CSO(市民社会組織、NPO・NGOを包含する概念)にインターン生として派遣する制度です。

10/3(土)

特別講座

社会を変えるシゴト・ワークショップ

ファシリテーター,川野 寛 さん

ゲストスピーカー,岩附 由香さん(認定NPO法人ACE 代表),岩間 敬 さん(遠野馬搬振興会 事務局長),吉岡 龍一さん(ヨシオカ農園 代表)

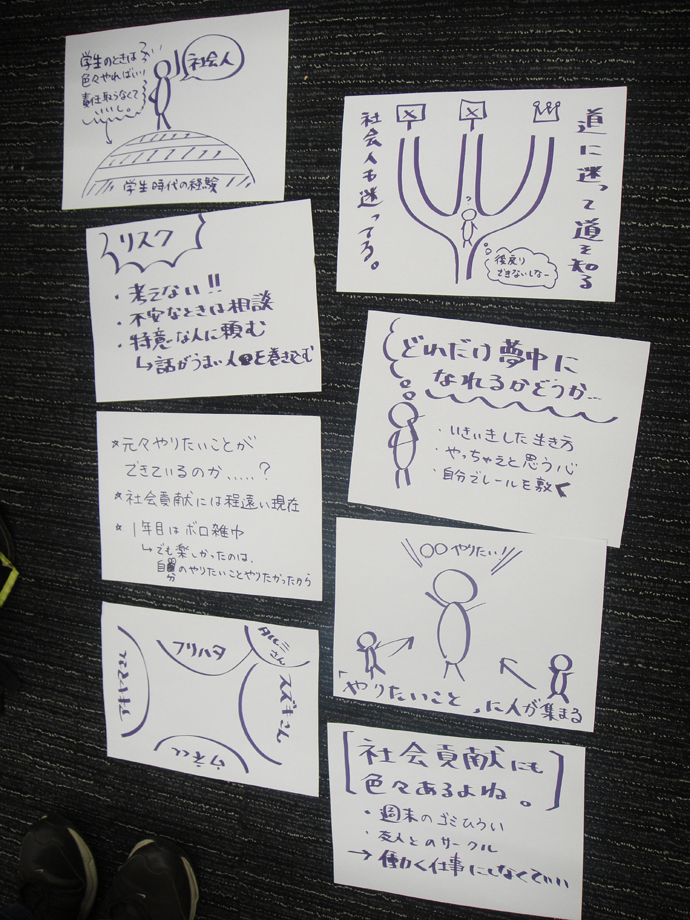

ワークショップを通じて、社会と自分を考える

国際基督教大学教養学部 物理メジャー専攻 3年

特に印象に残っているのが、ゲストスピーカー3人の、自分の「シゴト」についてとても生き生きと語る姿です。やりたいこと・こうあるべきだと信じることに対して真っすぐ進む生き方をしています。自分のしたいことを貫き通せる姿勢ももちろん素晴らしいですが、その上で自然や地域の人々、世界の子どもたちに還元できるような「シゴト」を選択していることも素敵だと感じました。

大学を出たら企業に就職することが一般的である社会システムの中で、そうではない生き方もたくさんあるのだということを知ることができたのはとても良かったと思います。

また、お互いに近い問題意識をもった人との意見交換を通じて、新しい考え方を得られたことや、自分から考えを発信することで、社会や将来についてもやもやと考えていたことが明確になりました。

中でも、「いつからやりたいと思うようになったか振り返ることが、重要なのではないか」という言葉が強く心に残っています。「いつ」からやりたかったのかを考えることで、あることを思い立つきっかけとなった情景が思い浮かび、動機や根底にある価値観に、たどり着けるのではないかと思いました。今後、重要な進路を決定していく中で、またこの先もたくさんの選択に迫られる人生を見据えていく上で、この一言はとても大きいものになると感じました。

他の人と意見を交換するディスカッションの意義は、単なる意見交換にとどまらず、このような何気ない一言にもあるのだと感じました。

10/25(日)

野外講座

在来種の枝豆を食べる

メイン講師,蓮池 陽子さん

講師,加藤 大吾さん

自分にできることから少しずつ

東京学芸大学 教育学部

F類環境総合科学課程環境教育専攻 3年

美味しい嬉しい!

野外講座「在来種の枝豆を食べる」の主なプログラムは枝豆を収穫し、調理して食べるというプログラム。マヨネーズも手作りでき、「まさかマヨネーズが作れるとは!」と参加者の皆さんと驚きました。

次々にテーブルを埋めていく手作り料理たちを見ていると、お腹の前に胸が幸せでいっぱいになります。テーブルには沢山の料理が並びました。ただでさえ豪華メニューなのに、皆で収穫した、作ったという気持ちがプラスされてさらに美味しい昼食でした。収獲した在来種の枝豆は、単なる甘さ以外にも旨みと言うか、青臭さと言うか、自然の強さのような味がギュッと詰まった枝豆でした。きっと、あれは人間の甘やかしの無い自然な枝豆の味でした。

在来種とF1種(※)

プログラムの最後に講師の加藤さんから在来種についてのお話を伺いました。初めて知る野菜の事実に驚き、品種改良とは何と人間のためだけのものなのかと思いました。しかし加藤さんの次の言葉にハッとさせられました。「でも、F1種がなければ飢えて死んでしまう人もいるのが難しいところ」。

自然に反する事を人のエゴだけで進めていく事はとても良くないことだと思います。しかし人の命を天秤にかけられた時、やはり人の命をとってしまうのが人間。とても難しい問題ですが、自分にできる事から少しずつ、という事が私にできる事だと思います。私は現在教育学部で学んでいるため、このような事実を子どもたちに伝えていき、共に考える機会をつくりたいと思いました。

人や自然により良い生活、農業についてこれからも、より考えていきたいと思います。

※F1種:交配によって作られた新品種の一代目。

一世代に限り、収量が安定して形がそろった作物ができる品種。

地球のこどもとは

『地球のこども』は日本環境教育フォーラム(JEEF)が会員の方向けに年6回発行している機関誌です。

私たち人間を含むあらゆる生命が「地球のこども」であるという想いから名づけました。本誌では、JEEFの活動報告を中心に、広く環境の分野で活躍される方のエッセイやインタビュー、自然学校、教育現場からのレポートや、海外の環境教育事情など、環境教育に関する幅広い情報を紹介しています。