PHOTOGRAPHER:俵和彦

文:鴨川 光(ジャパンGEMSセンター研究員)

参加者2万5千人の巨大なフェス

「すごい…」夕焼けに染まるステージを眺めながら、ただただ圧倒されていました。見ている人を焚きつけるように、演奏のボルテージを上げていくアーティストと、そのエネルギーをできるだけ吸収しようとするかのように拳を突き上げる観客たち。さながら太陽に向かって木々が伸びていこうとするような光景。

今回参加した中津川THE SOLAR BUDOKANは、ナチュフェスカフェ(前号参照)のゲストに来ていただいたロックシンガー 佐藤タイジさん(シアターブルック)が企画する、コンサートの運営に関わる電力のすべてを太陽光発電でまかなうという画期的なロックフェスティバルです。事前に太陽光で蓄電した電気と、当日会場に設置する太陽光パネルだけで、複数あるステージの演出を展開しているというからすごい!

その趣旨に賛同して、豪華なアーティスト、そして全国から2万5千人の参加者が岐阜県中津川市に集まりました。会場で感じた熱気と、そこで気づいた、環境教育にも取り入れていきたいポイントをレポートします。

音楽フェスでえんたくん

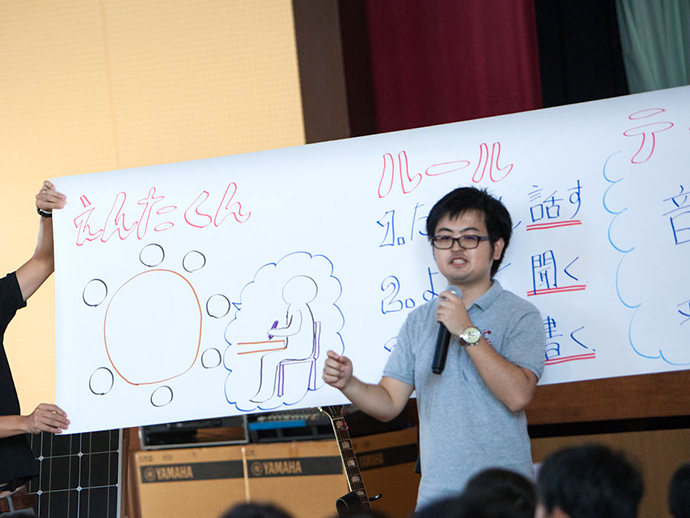

僕の役割は、えんたくんを使って音楽と平和と民主主義についてのワークショップをすること。毎回異なるアーティストが、ディスカッションの呼び水となる話題提供をするというナチュフェスカフェ方式。佐藤タイジさんや、うじきつよしさん、難波彰浩さん(Hi-STANDARD/NAMBA69)、勝井祐二さん(ROVO)といった素晴らしいアーティストが参加してくださいました。

今回は音楽フェスということで、えんたくんを打楽器にするという新しい使い方にもチャレンジしました。えんたくんをグループごとに手で叩いて会場全員で即興リズムセッション! 誰かが叩いた振動が、脚からダイレクトに身体に響いてくる感覚が楽しい♪ ぶっつけ本番でしたが、アーティストからは「音楽の本質を思い出せた時間だった」、参加者からは「この夏一番の思い出になった」と高評価をいただきました。

フェスには「つなぐ人」が必要だ!

一緒にワークショップを実施し改めて感じたのは、アーティストは本当にメッセージを伝えるのが上手いということ。フェスという高揚感が相まって、言いたいことがひしひしと伝わってきます。けれども同時に、伝わり過ぎてしまうという側面を感じました。観客がアーティストに感化されてしまい、「自分で考える」時間が少ないのです。

もしアーティストがステージで、メッセージではなく、質問を投げかけたらどうでしょう。例えば、「原発反対!」ではなく、「どうしたら原発に頼らない社会をつくれるかなぁ?」と聞いてみる。何万人という観客が、同意の拳を突き上げるのではなく、一瞬でも「はて?」と首を傾げたら、それってすごいことだと思うのです。

今回の僕の役割は、アーティストの話をかみ砕き、ワークショップ参加者とをつなげることでした。そして、フェスを観ているだけでは知り合わなかったであろう参加者どうしをつなげることでした。

冒頭で書きましたが、今のフェスにおいて、アーティストと観客は太陽と植物のような関係です。これからのフェスは、そこにいる人たちが相互に関わりあう場になっていくでしょう。その時には、「つなぐ人」ファシリテーターが必要になる、そう強く感じました。

リコメンドする文化

音楽フェスの現場でいいなと感じることの一つが、他者を「リコメンド(おススメ)」する文化です。例えば、フェスのホームページでは出演アーティストの経歴を丁寧に紹介することで、名前を聞いたことがないアーティストでも、「あっ、あの主題歌の!」というように興味がつながることがあります。また、一日が終わるとすぐに速報のレポートがWebにアップされ、その場で聞き漏らしたアーティストの言葉や曲名など、ステージの全容をふりかえることができます。そこで文章を彩っている言葉たちは、アーティストたちの存在感をさらに高めてくれると同時に、読み手がSNS等で発信する際にその体験をどう表現したらよいかのヒントをくれます。

環境教育においては、自分たちの活動を広報することはあっても、まだまだ第三者に批評されることは多くありません。しかし、自分たちの活動がいくら素晴らしくても、実施者自身で言っているうちは主観的評価に過ぎません。環境教育に携わる人たちが独立別個で活動するのではなく、お互いの活動を紹介しあうなど、自分たちの価値を客観的に示すことが、普及と発展につながると感じています。日本中の人たちを巻き込みながら発展してきた「フェス」からは、まだまだ学ぶべきことがとてもたくさんあるのです。

地球のこどもとは

『地球のこども』は日本環境教育フォーラム(JEEF)が会員の方向けに年6回発行している機関誌です。

私たち人間を含むあらゆる生命が「地球のこども」であるという想いから名づけました。本誌では、JEEFの活動報告を中心に、広く環境の分野で活躍される方のエッセイやインタビュー、自然学校、教育現場からのレポートや、海外の環境教育事情など、環境教育に関する幅広い情報を紹介しています。