文:高松敬委子 インタビュー対象:平塚香(武蔵野市環境部下水道課)

水をテーマとしたとりくみとして、東京都武蔵野市の「水の学校」を紹介します。

水をテーマとしたとりくみとして、東京都武蔵野市の「水の学校」を紹介します。2年度目を終えたばかりながら、毎年大人気のこの講座。水を取り巻くさまざまなテーマを取り上げ、楽しみながら考えを深め、市民の自発的な行動へつなげています。多くの市民に、水循環やその一部を担っている下水道のことを知ってもらうため、どんな工夫やプログラム開発をされたのでしょうか。担当されている環境部下水道課の平塚香さんにお話をおうかがいしました。

武蔵野市では、水にまつわる様々な事業を行っています。それらの事業を関連付けながら、市民が楽しみながら学ぶための場として、2014年7月に「水の学校」は開校しました。

市民自らが、水環境や地域をより良くする活動をしていくためのきっかけとなったり、また、学び、一緒に活動していく仲間づくりの支援となる事業を目指しています。

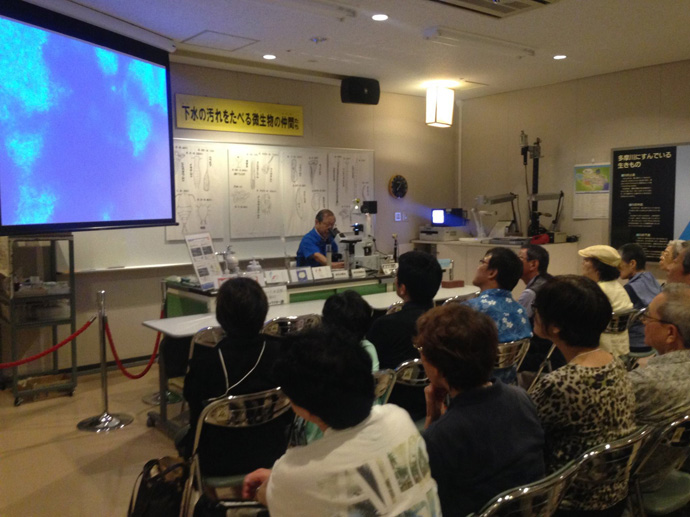

水の学校の関連イベントとして開催された、「下水道写真家 白汚零 写真展『足下に広がる地下水道』」のオープニングトークイベント。白汚さんによる、下水道写真家になるまでの経緯や撮影時のエピソードに、参加者たちは引き込まれ驚きと感嘆の声が。このような珍しい写真展は、下水道に興味を持つきっかけになる。(会場:武蔵野プレイス)

様々な角度から水を楽しみ、学ぶ講座

水の学校は、「連続講座」の他に、毎回募集をかける「公開講座」と、当日誰でも参加できる「関連イベント」の3種類の企画を実施している。連続講座の構成には次のような要素を取り入れており、座学だけではなく体験や議論を通して水についての学びを深める形が特徴である。この講座の修了生は翌年度以降サポーターとして、水の学校の企画や運営に関わることができ、将来的に市民活動が生まれ育つことを目指している。

- 水源地を見る

普段使っている水はどこから? - 下水処理場を見に行く

使った水はどこに行く? - 武蔵野市内を歩く

水害の理由と私たちができることは? - 近隣の水車見学と地粉うどんプロジェクトを実地で学ぶ

- 最初と最後は

ワークショップ形式で振り返り - 修了生は翌年度以降サポーターとして参加が可能

2015年度の連続講座には、前年度の最終講座内で提案されたプログラムの一つが採用された。内容は、三鷹市にある「大沢の里水車経営農家(しんぐるま)」を見学する企画。この水車は、江戸時代から昭和43年頃まで川の水を引き込んで稼動していた。現在は、水輪が回っている様子や当時の生活の様子を見学することができる。水の学校では年に1度の精米作業実演日にあわせて見学し、かつて武蔵野地域に多くあった水車経営農家の成り立ちや歴史、暮らしの中の水利用法を学び、武蔵野産の小麦を使った地粉うどんを試食した。

さらに、一般向けの公開講座でも前年度に提案されたプログラムが実現した。国の重要文化財にも指定されている、日本で最初の近代的な下水処理場である旧三河島汚水処分場ポンプ場を、同じ敷地内の三河島水再生センターと合わせて見学した。両者に共通することだが、これらのプログラムは連続講座では触れていない、受講生が自ら学び調べたことが反映されている内容でもある。

白汚氏の作品 会場にはコントラストの美しい、下水道の既成概念を覆すような作品の数々が展示されていた。この作品は今回の写真展には展示されていない作品。武蔵野市女子大通り幹線 Ⓒ白汚零2014

修了生の活動の場としての講座

連続講座にはもう一つの特色がある。修了生が翌年度以降の講座の企画や運営に、サポーターとして参加できるのだ。「水の学校」は武蔵野市と、雨水に関する活動を行うNPO法人雨水市民の会との連携で実施されており、ワークショップやイベントを行うNPOのノウハウを講座運営に活かしながら、将来的には市民が活動を担えるようにという狙いがある。市民の自発的な活動を育てていくための仕組みの一つとして、仲間づくりをしながら、徐々にサポーターの活躍の場を広げていけるようにと考えられている。

今年度は、昨年の修了生が十二名、連続講座や単発のイベントにサポーターとして参加し、スピーチをする場が設けられた。そこでは、現在はどんな活動をしているのか、昨年はどんな思いでプログラムを提案したのかといった内容が紹介され、修了生の積極的な参画が窺える。

さらに、「ステップアップ・ワークショップ」というものがある。これは修了生・連続講座受講生向けに、市の職員が講師となって、水循環や下水道施設の更新、川の整備をどうやっていくか等、市の課題について現場を見ながら説明をした上で意見交換が行われ、市民の率直な意見を得られる機会にもなっている。

今年の連続講座の受講生の半分以上からは、「これからも引き続き、水の学校に関わっていきたい」という声があがっている。

楽しい体験から気づきを得る学びのスタイル

さて、読者の皆さんは汚水がどのような仕組みで再生されているか、ご存知だろうか? 最初の行程は、汚泥を沈殿させ、上澄みの水を送り出す。次に微生物に汚れを食べてもらう。だから「微生物が食べられないものは流さないでね。」ということになる。実際に使用されている下水道管内部に入ることができる小平市ふれあい下水道館見学では、拡大映像で、その日に採取した生きている微生物を見せてもらえる。

薬を使ってきれいにしているのでもなければ、何か特別な膜に通して濾過しているわけでもない。自然界と同じ仕組みで、生きものが汚水をきれいにしてくれていることを目の当たりにすると、受講生は感動と共に、どうして下水道に油やタバコを流してはいけないと言われるのか、という理由が理解できる。すると、受講者たちはストンと腑に落ちて、日々の行動が変わる。

実施者側は、どうしても「教える」という立場になりがちだが、このような「気づき」の機会をたくさん提供することも「水の学校」がめざすプログラムの形だ。平塚さんは言う。「ただ、油を流さないでください、と押し付けられるのではなく、目から鱗が落ちて、自分はこうしなきゃ!と心から思うようになる。学ぶとは、発見することです。」

平塚さんは、一般の事務職として専門知識がない状態で、下水道課にやってきた。職員としてさまざまな場所に行く中で、日々感動していたという。「下水道の素人の私がこれだけ面白いのだから、一般の方にとってもきっと面白いはず。啓発事業はもっと面白くできる!と思ったのです」。講座を組み立てる際には、まず職員とNPO担当者の目線で「これは面白いんじゃないか」と感じることを一番大切にしている。「人は、参加してすごく面白かったり、目から鱗が落ちる体験をすると、さらに知りたいと思うでしょうし、ほかの人に話したくなりますよね。伝えてくださいと言われて話すことと、話したくて話すことでは、伝わり方が全然違います。」

「ただ、あー面白かったね! ありがとう、で終わるのではなく、水循環の一連の流れを実際に見ていただいて、さらにそこから知りたいことが広がっていくのではないかと思っています」。

新たな出会いをつくり出すための工夫

これまでの市の環境に関する啓発事業では、一部の環境問題に関心を持っている層の市民に、参加者が偏ってしまいがちであるという課題があった。平塚さんたちは、この事業を考えるにあたって、「より幅広い層が参加するようになるにはどんな工夫が必要なのか」を議論した。「たとえば、自分は団体活動に加わるほど知識はないし、そこまではちょっと…。と思っているが水や環境問題等に関心はある。または、子育てや仕事が落ち着いた世代で、まちをより良くしていきたいという思いがある方々。このような市民は、きっといるだろうと思っていました。そういう方達が参加して水の学校の中心になってくれると、他の世代の人たちも参加しやすい講座になっていくのではないかと考えました」と語る。

全ての処理がされた後の汚水は、臭いもなく透明。透視度計の計測では、1mの深さでも底の十字マークが確認できた。

そこで重点を置いたことは、まず、わかりやすく面白そうだと感じてもらえるようなプログラム内容や広報の方法である。前出のNPO法人雨水市民の会は、水に関するさまざまな分野の専門家集団でありながら、墨田区の環境啓発施設等でイベントやプログラムを実施し、初心者に向けたわかりやすい説明も得意としている団体である。雨水市民の会と連携して事業を企画・運営することで、担当職員がそのノウハウを学んでいる。また、講座の募集パンフレットやニュースレターの作成にあたっても、わかりやすさ、親しみやすいデザインを心がけている。「パンフレットのデザインを可愛くしてしまうと、男性が手に取ってくれなくなるのではないかという懸念もあったのですが、そんなことはありませんでした。」

Oh!水 むさしのの水のものがたり

2014年度修了生の意見を意見を参考に、市民に伝えたい武蔵野市の水に関する情報をまとめたパンフレット。

2015年度「水の学校」の募集パンフレット

親しみやすいデザインで、思わず手に取ってみたくなる

水の学校の隠れた目的

水の学校には、「環境部のさまざまな啓発事業の改革」という隠れた目的も設定されている。環境部の他の部署の職員も講座やイベントに参加することで、市民向けの事業を、どうやって変えていけばよいのかを考える実験場としての役割を担っている。さらに、すでに実現していることもあるが、教育や防災、農業や商業の関係機関、他自治体や教育機関、企業等とも連携して事業を展開していきたいと考えている。まだ、開校して2年経ったばかりにも関わらず、このような市民への影響力の大きさをみると、次年度の講座がとても楽しみである。

文責:高松敬委子(JEEF職員)

水の学校に参加しませんか?

※ 定員制の講座については、原則として武蔵野市内在住・在勤・在学の方を

対象としています。

【連続講座】月1回土曜日開催、6~7回、定員30名

【公開講座】各回実施日の1カ月から2週間前に市報むさしのでお知らせします。

【関連イベント】当日どなたでも参加できます。

・武蔵野市のウェブサイト

・水の学校 facebook

地球のこどもとは

『地球のこども』は日本環境教育フォーラム(JEEF)が会員の方向けに年6回発行している機関誌です。

私たち人間を含むあらゆる生命が「地球のこども」であるという想いから名づけました。本誌では、JEEFの活動報告を中心に、広く環境の分野で活躍される方のエッセイやインタビュー、自然学校、教育現場からのレポートや、海外の環境教育事情など、環境教育に関する幅広い情報を紹介しています。