文:鴨川光(ジャパンGEMSセンター研究員)

Q 実際にどうやって体験学習を評価していくの?

環境教育を含む「体験学習」の教育的効果をどのように評価するかということは、長い間研究が続けられてきました。「環境教育のものさし」の中で紹介されたものだけでも、行動観察やアンケート、ルーブリック、テキストマイニング、社会的インパクト評価など、多岐に渡ります。それぞれに長所がある一方で、絶対的にコレ! というものがないのがもどかしいところ。

そこで今回は、実際にGEMSで効果測定を行う視点から、体験学習の評価のポイントについて考えてみます。

評価の全体像をイメージする

体験学習の評価は、大きく5つのステップに分かれます。実際は、この後に「ふりかえりと改善」のステップが入ってサイクルが回っていくのですが、評価という観点ではこの5つだと僕は考えています。

体験学習の評価5ステップ

- 何を評価したいのか決める

- 評価のアプローチを選ぶ

- 評価に合わせてプログラムをデザインする

- データを分析し、評価する

- 評価をフィードバックする

この5つの中でも、特に大切なのはステップ1と2です。最初の2つをクリアしてしまえば、残りのステップはそれに合わせて道筋が見えてきます。

ステップ1:何を評価したいのか決める

体験学習の特徴は、からだを使って学ぶことで、脳の複数の部分が働くことです。これによって、記憶だけを使うような「覚える勉強」とは違った様々な教育的効果が期待できます。逆に、様々な効果が想定されるからこそ、的を絞らないと評価が難しいとも言えます。

そこで、まずは学び手のどのような力や態度を育てたいのか、評価したい項目を決めます。誰が見る評価なのかを意識して、評価項目は多くても3つ程度に収めるのがオススメです。詳しくは後述します。

ステップ2:評価のアプローチを選ぶ

何を評価するのかが決まったら、それをどのように測定するのか、評価の手法とタイミングを考えます。具体的な手法は「環境教育のものさし」のバックナンバーを参照いただくとして、今回は評価をするタイミングとポイントを紹介します。

評価をするタイミングは、大きく「事前」「活動中」「事後」「把持」の4つに分けられます。最も一般的なのは事前-事後調査で、プログラムを通してどのように学び手が変化したのかを事前-事後を比較して評価します。しかし、事後調査の多くは当日その場で行われることが多いので、ほとんどの場合高い評価がつきます。

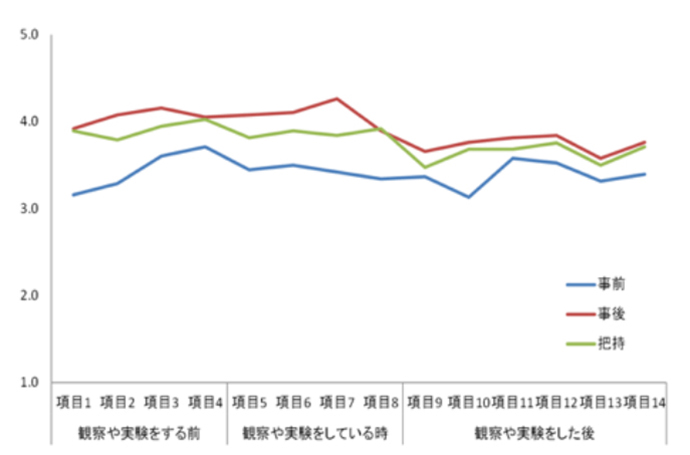

そこで把持調査の出番です。プログラム終了後に一定期間をあけて調査を行うことで、学習の効果がキープされているか、本当に身についているかを測定します。例えば、以前行ったGEMSの研究では、事前-事後調査で使用した思考力に関するアンケートを、2ヶ月半後に郵送で再度回答してもらいました(図)。

(図)

「思考力に関するアンケート」事前、事後、把持比較

2ヶ月半前に自分が回答したアンケートに何と回答したかをしっかり覚えている人はあまりいないでしょう。それでもプログラム終了直後(事後)と大差ない結果が出たことで、GEMSで学んだことがしっかりと維持されていることが確認できました。

また、近年は手法も評定者も複数であることがトレンドです。例えば、学び手へのアンケート調査だけだと、評価が本人の主観に偏ってしまいます。しかし、行動観察や保護者へのインタビューと組み合わせることで、本人が感じている変化が妥当かを確かめることができます。

評価をするには信頼性と妥当性をいかに確保するかが重要です。そのため、1つの手法や1人の主観に左右されないよう複数の視点を組み合わせるのです。1つの項目を評価するために複数の手法を用いるということは、評価項目が多ければそれだけ評価が大変になるということ。ステップ1は慎重に!

評価する目的を意識する

評価をする際に最も大切なのは、誰のために、何のために評価をするのかという軸をぶれさせないことです。評価の手法に関する不明点は人に相談できますが、何を評価したいのかは自分でしか決められません。

プログラムのねらいは、実施者の想いです。ご自身の想いが学び手に届いているか、評価してみませんか?

地球のこどもとは

『地球のこども』は日本環境教育フォーラム(JEEF)が会員の方向けに年6回発行している機関誌です。

私たち人間を含むあらゆる生命が「地球のこども」であるという想いから名づけました。本誌では、JEEFの活動報告を中心に、広く環境の分野で活躍される方のエッセイやインタビュー、自然学校、教育現場からのレポートや、海外の環境教育事情など、環境教育に関する幅広い情報を紹介しています。