文:鴨川 光

この連載では、日々のワークショップの中で感じたことをもとに、子どもたちとのかかわり方のヒントを探っていきます。

アクティブラーニングという新しい流れ

昨年12月に「アクティブラーニング(能動的な課題解決学習)」という言葉が登場してから、教育現場では、盛んに子ども同士の学び合いの機会を増やしたり、先生がファシリテーターとして子どもたちの学びを促すことが求められるようになってきました。

アクティブラーニングでは、これをやれば良いという明確な手法があるわけではなく、それぞれの子どもたちに寄り添い、子どもたちが積極的に(アクティブに)学ぶことができる場をその都度つくっていくことが求められています。

さて、いきなりですがここで一つ疑問が出てきます。大人が工夫を凝らさないと子どもたちの学びはアクティブにならないのでしょうか?

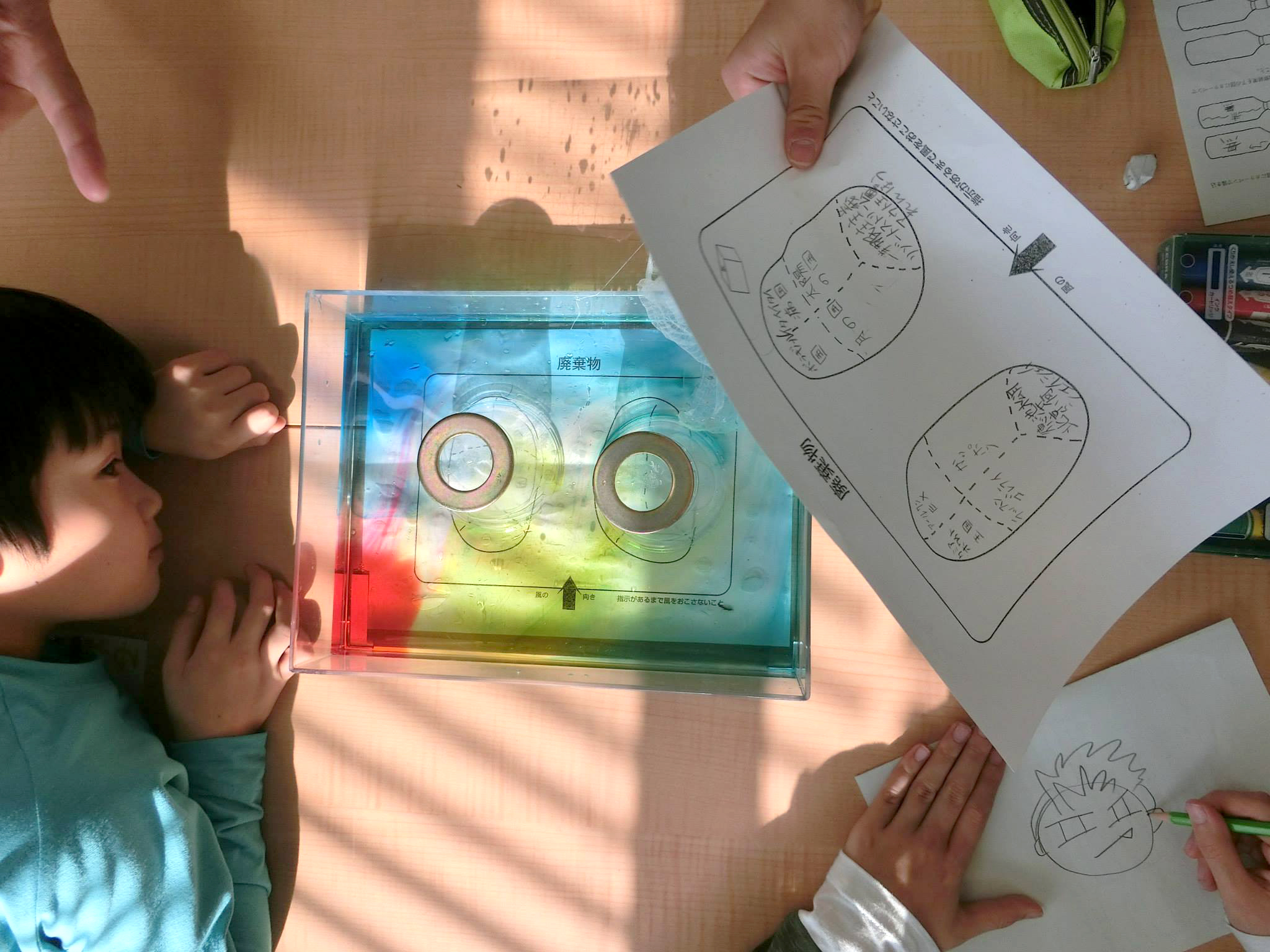

おそらくそうではないということは、みなさんも経験的に感じられているでしょう。先日行った小学校低学年の親子を対象としたワークショップでこんなことがありました。砂浜に落ちている漂流物を観察し、分類するという活動をしていたときに、硬い発泡スチロールのような材質でできた円柱形の不思議な物体が出てきました。親子別グループで活動していたのですが、親チームはその円柱形の物体を一瞥しただけで「漁師さんが使う浮きか何かでしょ」と脇に退けました。

一方、子どもチームでは「軽いね」「あ、ここに変な凹みがあるよ!」「どっち向きで使うのかなぁ?」と、代わる代わる手にとってひっくり返したり、振ってみたり、何分間もかけて観察していました。

結局子どもたちもこれは浮きだという結論に達したのですが、どうしてそう考えたのかをそれぞれのチームに聞いてみると、親は「以前見たことがあるから」という知識・経験に基づく理由、子どもは「軽くて水に浮きそうだし、ここに紐を通すような穴があるし…」といったような観察に基づく理由でした。

特別な工夫をしなくても、自分が興味を持てることは大人以上にどんどん学んでいくのです。

子どもはもともとアクティブ・ラーナー

大人には、学校で学んだり、本を読んだり、実際に見聞きした中で手に入れた「知識」があります。それによってじっくりと検討しなくても物事を判別したり、意思決定できることがあります。知識はとても便利なので、大人たちはそれを子どもたちにも教えたい。それが教育の一つの側面です。

しかし、問題は子どもたちがその知識をどのようにして獲得するかというプロセスです。先の例のように、子どもたちは新しいものと出会うと、それをいろいろな方法で知ろうとします。手順も方法も成熟していないので、大人には焦れったくなるぐらい時間がかかり、効率が悪く見えます。アクティブに学んでいる子どもの姿は、時として大人にはもどかしく映るものです。かといって、効率よく知識を伝えるためにつくられた学習指導要領や教科書は、子どもたちの学び方を狭めてしまうことがあります。

子どもたちが自ら進もうとする方向を制して、大人がつくったカリキュラムというレールに戻し続けると、学びは大人が与えてくれるものという受け身な姿勢が育ってしまうのも仕方がないですよね。

大人には何ができるか

先日、アメリカでスクール・サイコロジスト(※2)をしている方と話をしていたら、「アクティブラーニングなんて言葉をあえて言うのは日本ぐらいだよ。アクティブじゃない学びなんてどこにあるの?」と痛烈なコメントをいただきました。本当にその通りですよね。子どもたちはいつだって新しいことを、自分の知らない世界を知りたいのです。ただ、大人たちの思う〝理想的な〟学び方についていけない子どもたちが、学ぶことへのモチベーションを下げていっているように感じるのです。

子どもたちの中には、好奇心の種があります。アクティブラーニングとは、子どもたちの持つ種が芽を出すための土壌(家庭や学校)と栄養(人との関わり)を、子どもたちと一緒につくっていくことなのかもしれません。

※1:GEMS(ジェムズ)は、カリフォルニア大学で開発された子ども対象の科学と数学の体験学習プログラムです。大人が知識を教えるのではなく、子どもたち自身が実験を企画し、話し合いながら結論を導き出すようにアクティビティが構成されています。

※2:アメリカ等の学校において、教師と対等の教育職として、生徒が勉強や友人関係で困ったときの対応を担任の先生や保護者と一緒にチームで援助する専門家。

地球のこどもとは

『地球のこども』は日本環境教育フォーラム(JEEF)が会員の方向けに年6回発行している機関誌です。

私たち人間を含むあらゆる生命が「地球のこども」であるという想いから名づけました。本誌では、JEEFの活動報告を中心に、広く環境の分野で活躍される方のエッセイやインタビュー、自然学校、教育現場からのレポートや、海外の環境教育事情など、環境教育に関する幅広い情報を紹介しています。