「横浜市における海洋プラスチック環境教育プログラム」をご支援いただいているジョンソン株式会社の皆さまと共に、対馬で2泊3日の海洋プラスチック体験ツアーを行いました。

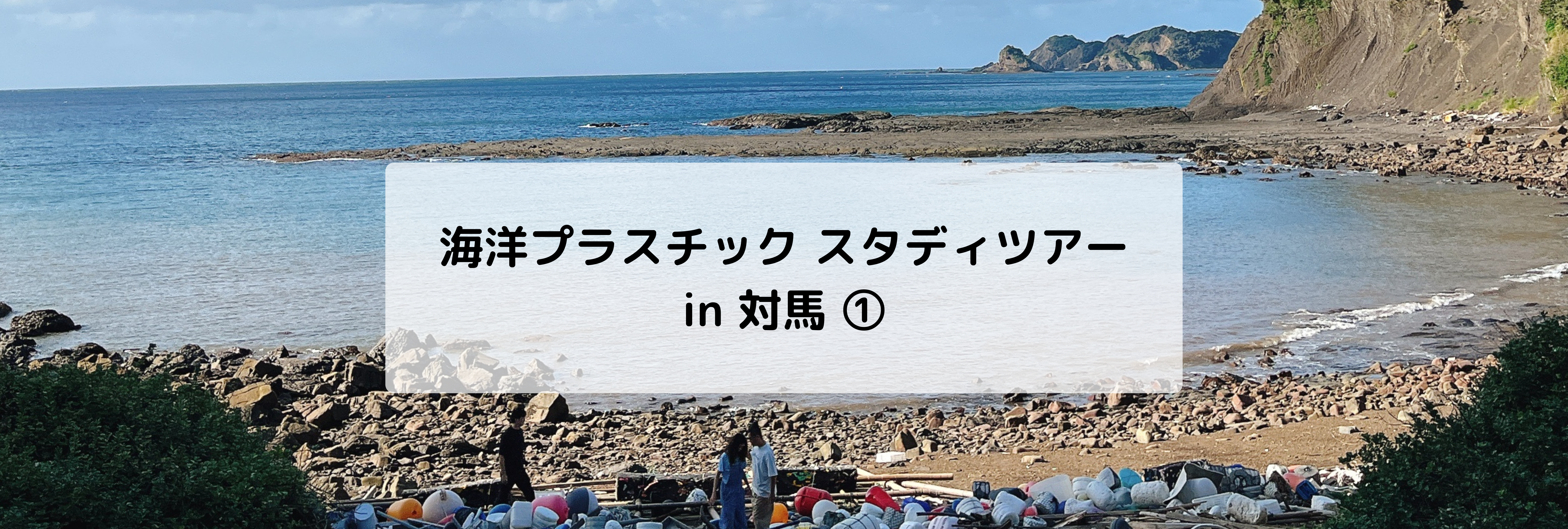

対馬は、日本で最も海洋プラスチックごみが流れつく島と言われますが、実際に行ってみると想像していたよりもはるかにすごい光景が広がっていました。3日間の様子をダイジェストでお届けします。

1日目

今回のツアーでは、海洋プラスチック問題だけでなく、対馬の自然環境や歴史、離島ならではの社会課題も合わせて学んでいきます。

コーディネートとガイドを担当してくださったのは、対馬里山繋営塾の川口幹子さん。

対馬の豊かな自然環境とその恵みによって続いてきた人々の営みを次世代に繋げていくべく、さまざまな取り組みをされているエネルギッシュな女性です。

まずは、対馬の上島と下島の間にある浅茅湾(あそうわん)を展望台から眺めます。

リアス式海岸に囲まれた浅茅湾は、外海の影響が小さく流れも穏やか。生きものたちにとっては住みやすい環境ですが、一度入り込んでしまった海洋プラスチックごみが溜まりやすくもなります。

このように複雑な海岸線は対馬全体に広がっており、流れ着いたごみを回収するのが難しい小さな入り江もたくさんあります。

そんな小さな入り江を持つ、対馬東岸の赤島(あかしま)を訪れました。

目に入ってきたのは多種多様な海洋プラスチック。手前の黒い四角柱のようなものは、ビーチサンダルを作った残りのプラスチックを固めて養殖いかだとして使っていたもので、中国から流れ着いたそうです。

お話を聞くときも、ごみの上に立つしか足場がありません。右奥の草が茂っているところも、その下はマイクロプラスチックに土砂崩れの土砂がかぶさったもの。踏むと、ぐにゃっという土とは違う感覚が足の裏に伝わってきて気持ち悪い…。

この浜にはこれ以上ごみが堆積できないので、逆に風によってぽろぽろと海の中にごみが流れ出ていきます。

つまり、満潮時に海水が届く範囲はすべてプラスチックで埋まっているということ。すごい話です。

島の文化と海洋プラスチック

実はこの赤島、塩の産地として有名で、現在も伝統的な方法で塩作りが行われています。

塩を試食させていただいたのですが、参加者全員が衝撃を受けるほど味わい深くておいしいんです!

塩職人の平山剛規さんに塩づくりのお話を伺いました。

実は先ほどの海は、海水を汲む製塩所の目の前の海。海岸清掃をしつつ、プラスチックが少ない時間帯を狙って海水をくみ上げるのだそう。

対馬の東沖では、夏から秋にかけて対馬渦(つしまうず)という独特な流れが発生し、それによって海がかき回されておいしい塩ができるのですが、その渦は海に浮かぶプラスチックも対馬の海岸へと運んできます。

塩づくりの文化が受け継がれてきた地域に抗えないほどのプラスチックが流れこむ―。

なんともやるせない気持ちになります。

“海プラ視察拠点”と化した浜

続いて、対馬西岸へと移動してクジカ浜と呼ばれるエリアへ。

空港からも近いこの浜は、かつては海水浴場でした。しかし、今では大量の海洋プラスチックにあふれ、島外から多くの人々が海洋プラスチックの視察に訪れる場所となっています。

先ほど紹介した養殖いかだの浮きの中身がこちら。

こちらは韓国から流れてきた、韓国のりの養殖場で使われる薬品のタンク。

川口さんが持っている不思議な形のもの、何だかわかりますか?

これはアナゴを捕るための仕掛けの一部。対馬の西岸はアナゴの好漁場のため、日韓の漁船が集まるそうですが、ちぎれた漁具がこうして打ち上げられます。

さらに、大陸からの強い風によって山の上の方まで海岸のプラスチックが吹き上げられます。

青い空、澄んだ海、すごいごみ。自然環境と人間世界の境界線を見ているような気持ちになります。

神話の島

1日目の最後は、竜宮城伝説が残る和多都美神社(わたづみじんじゃ)へ。

平安時代に編纂された「延喜式神名帳」にその名が見られる、非常に歴史があり、格式の高い神社です。

5つある鳥居のうちの2つが海の中にあり、かつては船で参拝したというほど、海と信仰がともにあります。

海と寄り添いながら暮らしてきた先人たちに思いをはせながら、1日目がゆるやかに終わっていきました。

※このプログラムは、ジョンソン株式会社からの寄付金によって支援されています。

文責:鴨川光