みなさん、こんにちは。CSOラーニング生の内山です!

8月2日(土)に開催された次世代ネイチャースクール2025 オンライン【やま編】に参加しました。

次世代ネイチャースクール2025では、オンライン講座の【やま編】と【うみ編】、2泊3日の宿泊プログラムを実施しています。

自然や生きものの魅力にふれることで子どもたちの好奇心を育み、地球の未来について考えるきっかけとなることを目指しています。

【やま編】では、「里山にくらす動物たち~シカやイノシシ、わたしたちも」というテーマのもと、NPO法人ホールアース自然学校理事、富士山麓ジビエ所長の浅子智昭さんを講師に迎えました。

夜の野生動物ってどのように活動しているの?

はじめに、センサーカメラで撮影されたタヌキ、アナグマ、カモシカなどの野生動物たちの夜の様子を観察しました。

カメラの前をトコトコ歩くたぬき。普段、山の中でどのように暮らしているのかが垣間見えました。

タヌキはびっくりするとすぐに気絶してしまうそうです。なんだかそんなところもかわいいですよね!

動画を通して実際にはなかなか見ることのできない野生動物たちの姿を知ることができ、子どもたちは興味津々!

また、動物ごとの生態の特徴についても解説がありました。

猟師ってどんな人?

猟師としても活動されている浅子さん。普段どのような道具を使っているのか、そして、猟師から見える自然の世界についても話してくれました。

猟師として森に入ると、シカが角で木をこすることによってできた木の傷など、「生きものの痕跡」が見えてくるのだそうです。

また、シカとイノシシの足跡の見分け方や、野生動物がエサや水飲み場を求めて歩くことによってできる「けもの道」についても紹介がありました。

子どもたちからは「山に行ったら、けもの道や動物の足あとを見つけたい!」という声が多くありました。

実際に自分の足で探しに行ける情報も含まれていたことで、子どもたちが里山に対する親近感を抱くきっかけになったのではないかと思います。

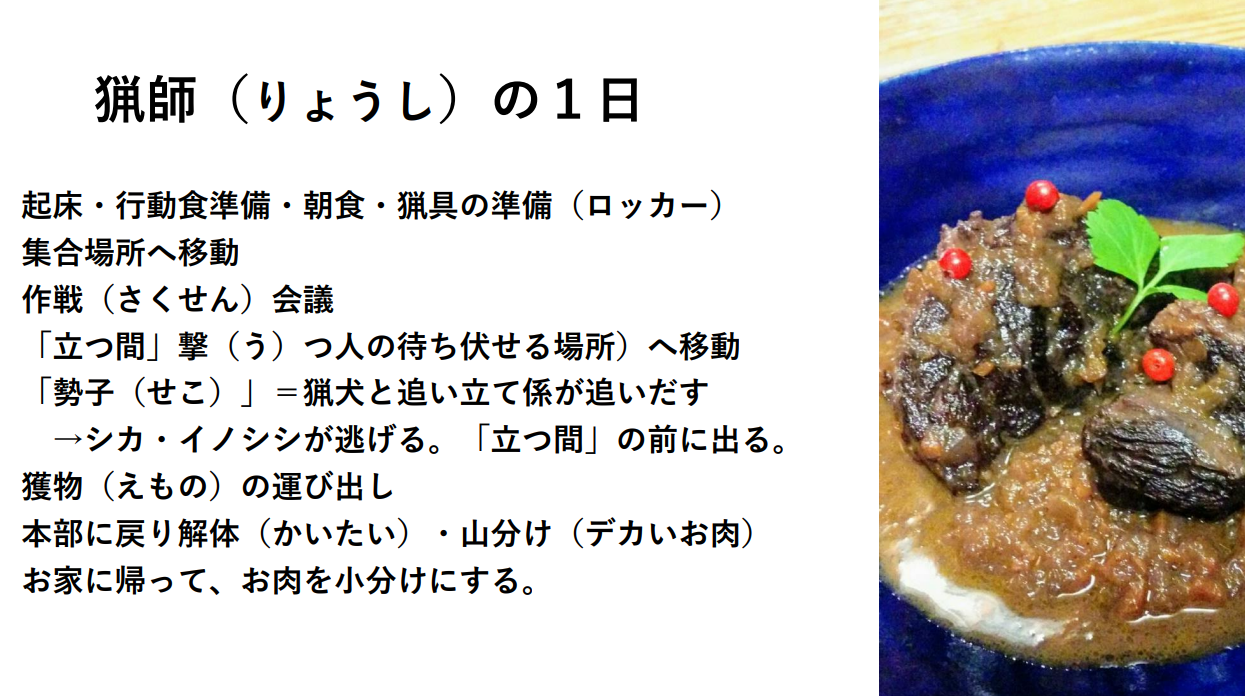

また、11月から2月に行われる犬と協力して行う「巻き狩り」という猟の1日についてもお話がありました。

動物の”いのち”をいただくこととは

猟師の仕事のお話をきっかけとして、「動物のいのちをいただくこと」についても考えることができました。

特に、都市で暮らしているわたしたちは、スーパーに行き商品化されたお肉などを購入するため、「動物のいのちをいただいている」ということを意識しにくいと思います。

浅子さんは、猟師と都市に暮らす人との違いとは「自分の手で動物のいのちをいただくかどうか」でしかないと言っていました。

この一言は、子どもたちに大きな気づきを与えるきっかけとなったのではないでしょうか。

このように今回のプログラムでは、ワクワクする生きものの不思議だけではなく、自分たちの生活や意識を振り返るきっかけにもなるような学びも含まれていました。

シカから考える「害獣」―人間と動物の関係性

そして、ニホンジカの生態や日本における野生動物の歴史などをふまえて、人間とシカの間で起こっている問題についてのお話も聞きました。

例えば、冬になると木の葉はすべて無くなってしまうため、お腹を空かせたシカは、木の皮をかじってしまいます。しかし、人間の血管のような役割をしている皮をシカに食べられてしまうと、その木は生きていくことができなくなる場合があるのだそうです。

その結果、林業者はこのようなシカの行為によって被害を受け、人間とシカの関係性は悪化してしまいます。

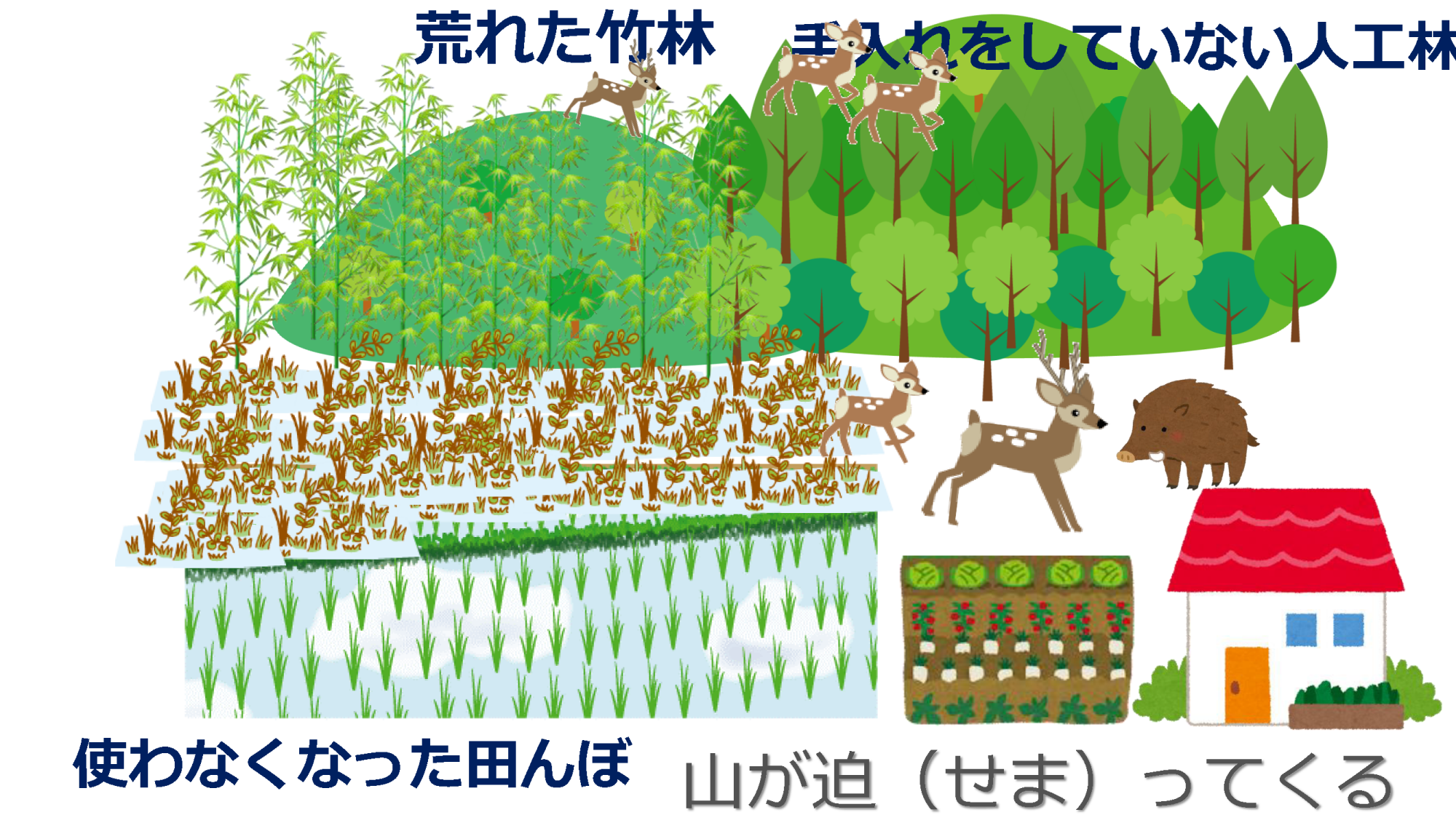

また、その問題の背景にある都市化についても学ぶことができました。

都市化を原因に使われなくなった田んぼによってあたりが野原になり、さらに人の手が加わらないことで荒れた竹林や人工林が増えることによって、山が人間の家の側まで迫ってくるのです。

このように、人間の暮らしの変化が、シカの増加や生態への変化にも影響を与えているんです。

このような現状が伝えられたあと、「このままで良いのか?みなさんならどうするか?」といった問いが投げかけられました。

そして、こういった現状に対して浅子さん自身が実施していることとして、ガイドの活動についても紹介してもらいました。

子どもたちからは、「生きものも人もどちらも困らないようにする策を考えようと思った。」という感想がありました。

自分たちの被害だけを考えるのではなく、野生動物のことも同じように考えようとしている姿勢がみられたことが印象的でした!

山から考える地球温暖化

質問コーナーでは、「地球温暖化すると山はどんな影響を受けるの?」といった質問が出ました。

回答では、浅子さんが日常的に山に入って得た気づきとして、①気温上昇によって木の実や草の雰囲気が異なること、②乾燥によって山に水不足が起きていること、③山登りをしていても、いつもより暑いし、湧水が少ないように感じることなどが挙がりました。

このように、里山に暮らす動物の話だけではなく、地球温暖化といったトピックにも触れた内容となり、子どもたちが環境問題に目を向けるきっかけ作りにもなったのではないかなと思います。

子どもたちの感想

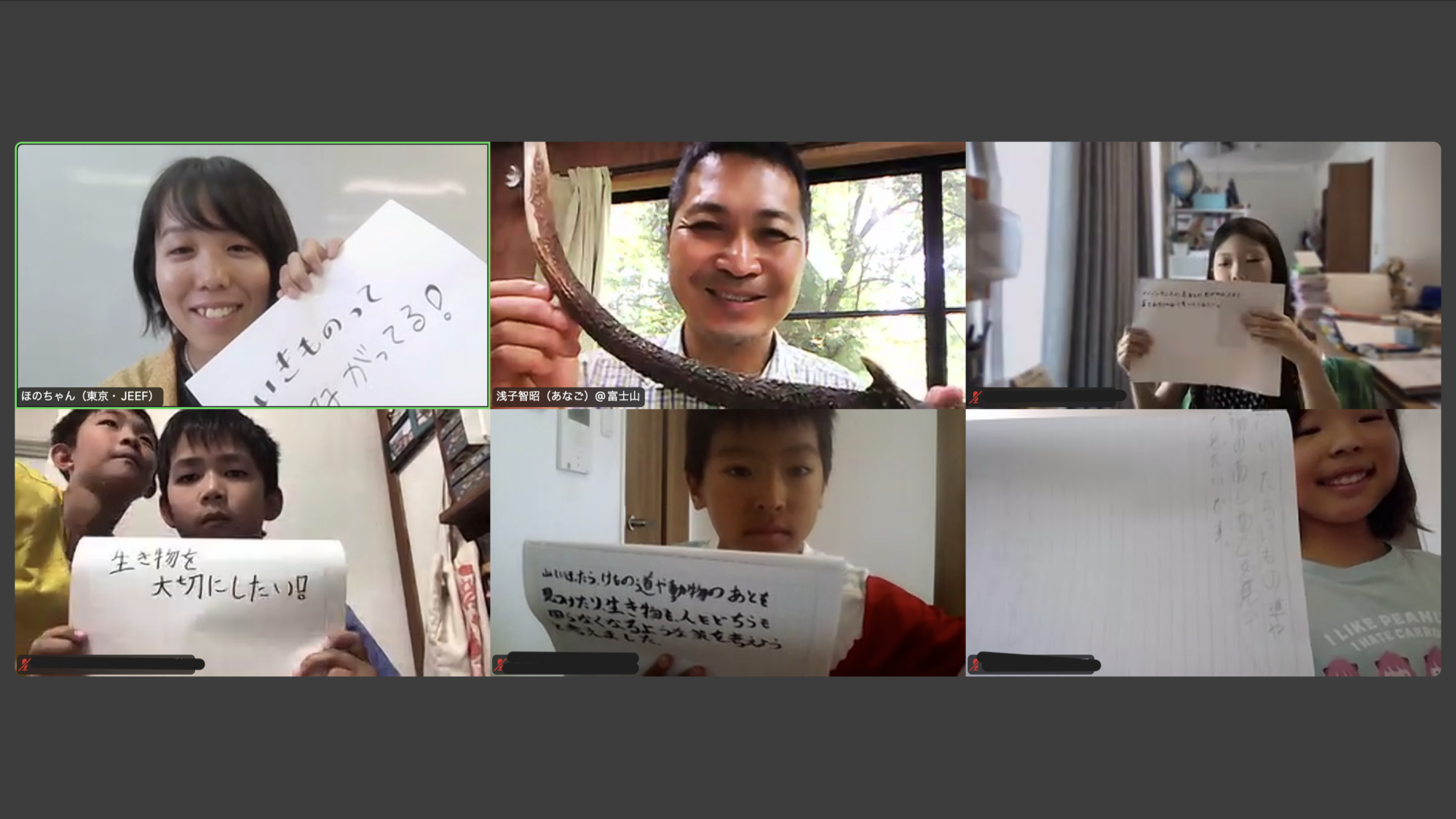

最後に、子どもたちからもらった様々な感想を共有します!

「猟師がシカの数のバランスを考えながら猟をしていることに驚いた。」

「(動物の足跡やけもの道などの痕跡探しについて)元々少し興味はありましたが、実際にやってみたことがないので、この動画を見てやってみようと思えました。」

「山が少なくなって動物も減っているか心配したけど、今は鹿が増えていて良かった。ただ、鹿だけが増えるのは生態系のバランスが崩れて良くないと思うので、色々な生き物がバランス良く共存できる世界をつくりたいと思った。」

「生きものも人もどちらも困らなくなるような策を考えようと思った。」

他にも「生きものを大切にしたい。」という意見に対して浅子さんからは、「生態系のバランスを考えながら生きものを大切にすることも重要だよね。」というフィードバックがありました。

こういった対話によって、私自身も「どのように大切にするのか、生き物を大切にすることってどのようなことなのか。」ということを自分に問いかけるきっかけになりました。

このように、本プログラムを通して、どのように生きものを大切にしたいのかということを考えるきっかけや、猟師という生きもののバランスを大切にする一つのアプローチ方法を知るところにまで学びがつながったことに感動しました!

私自身も、子どもたちと同じように、野生動物とのより良い付き合い方について考え続けたいと思います。

文責:内山 結希(CSOインターン生)