こんにちは!JAL財団のインターンシップ生のアシラです。

「次世代ネイチャースクールin 南房総」が9月13日(土)~15日(月・祝)に開催されました。

小学4~6年生の子ども24名が参加し、森・里・川・海で一緒に活動をしながら、同じ地球で暮らしている生きものや自然と、わたしたち人間とのつながりについて学びました。

<2日目>沖ノ島と蟹田川を訪問!森里川海のつながりをたどる

2日目の最初の訪問先は、千葉県館山市にある「沖ノ島」です。

沖ノ島は、陸続きに歩いて行ける小さな無人島です。島内には森林と海が一体となっており、小規模ながらも多様な自然が凝縮されています。

海岸沿いを散策

まず、沖ノ島の海岸に到着するとすぐに、私たちは強い海風と美しい青空に迎えられました。

子どもたちは砂浜を歩きながら、そこに生息するさまざまな生きものを観察しました。

海岸沿いでは、ブドウのような形の海藻が集まっているのを見つけました。手に取って触れてみると、弾力のある感触にびっくり!さらに、押すと音が出ます。まるで自然のプチプチです。みんなは遊びながら大変楽しそうにしていました。

ほかにも、海岸に散らばる美しい貝殻を拾い集め、自分のお気に入りを持ち帰る姿も見られました。

海岸沿いでは、アマモ場の再生についてのお話も聞きました。

ここでの講師の竹内さん(たてやま・海辺の鑑定団)は、アマモの養殖活動を行っていますが、近年加速する温暖化の影響なのか、養殖したアマモがなかなか定着してくれないそうです。

なくなってしまった自然を取り戻すのがいかに大変なことなのか、知る機会になりました。

その後は沖ノ島の森林に入り、数多くの植物を観察しながら散策しました。

海岸近くでは、黄色い花を咲かせ、香りを放つ植物にも出会いました。私にとって、その植物は特に印象に残り、非常に興味深いものでした。

森の中には小さな鳥居を備えた神社があります。

そこではみんなで沖ノ島の自然環境がこれからも自然が守られるように祈りました。

蟹田川流域の里山へ

次の訪問先は蟹田川流域。蟹田川は館山市の里山を源流として、沖ノ島のすぐそばの海に流れ込む川です。海から山へ、川をたどって向かいました。

まず子どもたちを出迎えたのは、ジビエ肉を使ったお弁当!

「わたし3食これがいい!」

「こんな美味しいお肉はじめて食べた」

子どもでも食べやすい、きちんと処理されたイノシシ肉は大好評でした。

午後は沖さん(館山ジビエセンター)の案内のもと、里山の現状について学びました。

館山では近年、イノシシが増加していて、畑や果樹園を荒らしています。

農家さんが懸命に育てた食べ物がなくなってしまうと、経済的にも影響があり、わたしたちも食べ物が減って困ってしまいます。

このような問題を避けるため、地域住民が協力してイノシシを捕獲し、さらにその肉を食用にしているとのことです。

先ほどのお弁当のイノシシ肉は、このように地域の方が狩猟によって得たものだとお話がありました。

ただ捕獲して終わりではなく、その命を最後まで大切にいただくというひとつの手段を「食べる」ことで学ぶことができました。

その後はイノシシがいる森に実際に出かけていきました!

わたしたちは湿った地面に、数多くのイノシシの足跡を見つけました。

また、イノシシが入ってこられないように、田畑に作られた柵がたくさんあるのも見ました。

さらに森の奥に進んでいくと、イノシシを捕獲するために設置された大きな檻がありました。

ここは果樹園で、実際にこの栗を収穫して店に出荷し、生計を立てているとのことでした。

しかし、イノシシも栗を好んで食べるため、もしイノシシの個体数がさらに増加すれば、住民の栗が食べられてしまう可能性があるという懸念も説明されました。

また、私たちは美しい森林の景観を眺めながら、沖さんからそこに生息する植物や虫などの生きものについても説明を受けました。

その中で私が初めて知ったことは、イノシシは生の草を直接食べることができないという点です。

生の草には細菌が含まれているため、イノシシは一度噛んで吐き出した後、再び食べ直すことで唾液の作用により草に含まれる細菌を取り除いてから摂取しているのだそうです。

地元の高校生による川の生きもの観察会

森から施設に戻ると、そこにはモズクガニやテナガエビ、ヘビトンボなど、たくさんの生きものが入ったケースが並んでいます!

なんと安房高校生物部の高校生の皆さんが、事前に川で採集したさまざまな生きものを準備して待っていてくれました。

ずらっと並ぶ生きものに、子どもたちは大興奮!

顕微鏡で3種類のエビの違いを観察したり、カニにはさまれて痛さを実感したり、気になったことは高校生に質問したりして熱心に取り組みました。

高校生の皆さんからは、

「子どもたちの知りたいという純粋な探究心がとても良かった」

「小学生の視点で、自分では思いつかない質問があって面白かった」

「大人顔負けの知識量の子がおり、話していて楽しかった」

といった感想をいただきました。

交流を通して、お互いに発見のある時間となりました。

ウミホタル観察会

この日の最後は、夜の海へ!防波堤でウミホタル釣りを行いました。

ウミホタルは、きれいで穏やかな海に生息する生きものです。ウミホタルがいる海はきれいな海として一つの指標となっています。

グループで協力しながら、真っ暗でせまい防波堤で釣りを行いました。エサを入れた小さなビンを海に入れ、約15分間そのままに待ちます。

その間は泳いでくる生きものを観察しました。フグやクラゲ、さらには大きなエイまで!たくさんの魚が私たちの前を通り過ぎる様子を目にしてみんな大興奮でした。

15分が経過した後、子どもたちは瓶を引き上げました。

前日までの雨の影響なのか、残念ながらこの日はあまり捕まえることができませんでした。

それでもいくつかのグループは、暗闇の中にわずかな青白い光を見つけました。1匹数ミリととても小さいですが、神秘的な光を体感することができました。

<3日目>2日間のふりかえり、生きものマップをつくろう!

最終日は、様々な生きものと触れ合った2日間をふりかえりました。

まず、思い出の写真をみんなで眺めて、出会った一つひとつの生きものや、講師の方のお話を思い返しました。

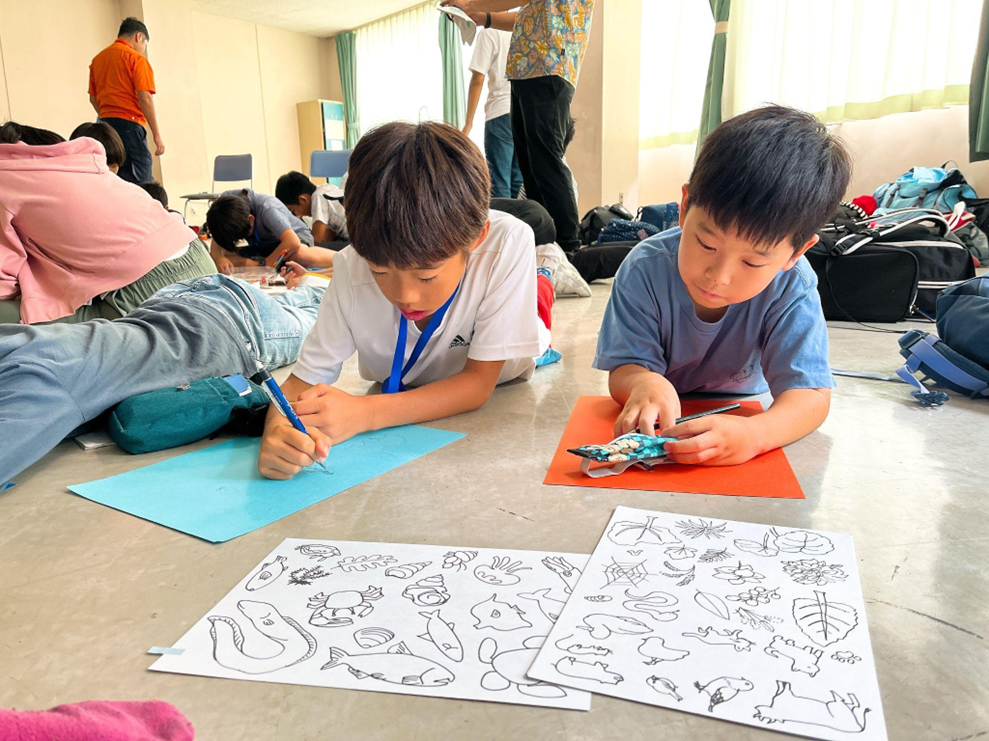

そして、「生きものマップをつくろう!」プログラムがはじまりました。

この2日間で出会った生きもの(動物や植物)を描いて、大きな森・里・川・海の地図に貼りました。

みんなの力で、空っぽな地図から、素敵で豊かな自然のような地図ができました。

これはただの絵ではなく、2泊3日の仲間と一緒に学んだことが詰まったものです!

最後には「みんながこのマップの中で、10年、20年先にも大切にしていきたいのは何?」と子どもたちに問いかけ、「自分」を表す人型をその場所に貼りました。

子どもたちからは、

「海を大切にしたいから、海にごみが流れないように山の自然を守りたい」

「(森だけ、海だけではなく)千葉県全体の自然を大切にしたい!」

といった意見がありました。

本プログラムを通じて、次世代の若者たちが自然を愛し、守り続け、より良い未来を築いていくことを願っています。

文責:アシラ ムティア リスキー(JAL財団のインターンシップ生)